「自社株価予約取引」という言葉を聞いたことはありますか?

私も保有する「3556 リネットジャパングループ」が、2025年6月2日に「自社株価予約取引」を行うことを発表しました。

私たち個人投資家が行う取引ではありませんが、企業側が自社株買いの替わりとして使うこともある手法です。

この記事では、「自社株価予約取引」について、

- その仕組み

- 企業が使うメリット

- リネットジャパングループ以外に使っている例

- 個人投資家への影響

まで、丁寧に解説します。

読み終える頃には、きっと「なるほど、そういうことだったのか」とモヤモヤが晴れているはずです!

自社株価予約取引とはどんな取引?

「自社株価予約取引」とは、一言でいえば「企業が自分の会社の株価が上がるか下がるかを“投資ファンドと賭ける”ような仕組み」です。

もちろん、「賭け」といってもギャンブルではなく、ルールにのっとった契約です。

この取引では実際に株を売ったり買ったりするのではなく、「株価が上がった/下がった」という結果に対して、差額だけをやり取りします。

企業と投資ファンド間で株のやり取りはありませんが、投資ファンドは実際に株を取得することで、契約を履行できるよう準備を行います。

自社株価予約取引の具体的なイメージはこれ!

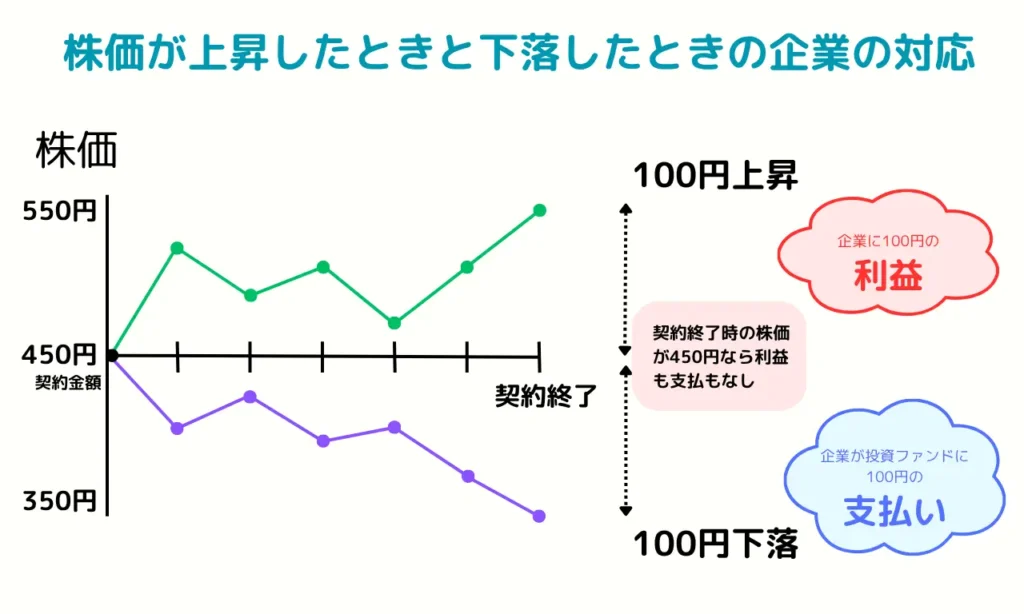

具体的な株価で考えてみましょう。

- 契約時の株価が450円

- 契約終了時の株価が550円、または350円

この場合、株価が100円上がったので、企業が100円の“利益”を得られます。

逆に、株価が350円に下がった場合は、その差額100円を企業が投資ファンドに“支払う”ことになります。

企業が自社株価予約取引を使うメリットとは?

上場企業は、自社の株価が上がると様々なメリットがあります。

株価を上げる方法のひとつが「自社株買い」ですが、これには多額の現金や利益余剰金が必要になります。

一方、自社株価予約取引には、

- 大きな資金を使わずに、

- 株価を上げようとする意思を投資家に見せることができる

というメリットが企業側にあるのです。

特に利益余剰金がない場合、自社株買いはできませんので、自社株価予約取引が代替手法として使われることが多いですね。

自社株価予約取引は多くの企業で使っている?

2025年6月にリネットジャパングループが発表した「自社株価予約取引」は、他の上場企業でも使われる手法で、毎年数社は実施しています。

例えば、2020年以降の実施状況は次のようになっています。

| 年度 | 会社名 (証券コード) | 相手先 | 公表日 | 概算対象株数 | 契約状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム | EVO FUND | 5/22 | 30 万株 | 2022/6 期限前解約 |

| 2022 | 6619 ダブル・スコープ | SBI証券 | 5/12 | 300 万株 | 継続中 (満期 2025/5) |

| 2022 | 3315 マーケットエンタープライズ | SBI証券 | 9/14 | 180 万株 | 2025/2〜 段階的に解約 |

| 2023 | 3968 セグエグループ | SBI証券 | 11/13 | 60 万株 | 継続中 |

| 2024 | 3237 イントランス | EVO FUND | 5/13 | 180 万株 | 2024/10 内容確定 |

| 2024 | 2160 ジーエヌアイグループ | マッコーリー | 2024年 (月日非開示) | 非開示 | 2025/3 延長見送り |

| 2025 | 3556 リネットジャパングループ | EVO FUND | 6/2 | 145 万株 | 受付開始(初回) |

つまり、「珍しいが特殊な取引ではない」といえますね!

上場企業で、利益剰余金が十分でない企業や、株価対策をしたい企業にとっては、選択肢のひとつとなっています。

契約する投資ファンド側のメリットとは?

では、自社株価予約取引を行う投資ファンドのメリットは何なのでしょうか。

一言でいうと、”株価が上がれば儲かる”です。

投資ファンドは「将来的に株価が上がるだろう」と見込んで契約します。

また、投資ファンドは株価下落時のリスクを避けるため、実際に市場で株を購入し、ヘッジ(リスク分散)することが多いです。

そのため、株価が上がれば、

- 差額での利益

- 保有株の売却益

の両方を得るチャンスがあります。

株価が上がると投資ファンドにも利益が出る契約とは

株価が上昇し、企業の利益となる場合でも、その利益がまるまる企業に入るわけではありません。

今回のリネットジャパングループの場合でも、利益の90%はリネットジャパングループ、残りの10%は投資ファンドの取り分となっています。

つまり、投資ファンドは株価上昇分の10%を利益として得ることができるわけです。

株価が下落した場合のリスクは限定的

契約時よりも株価が下落してしまった場合、企業は差額(差損)を投資ファンドに支払います。

この際の差額は100%企業が支払います。

つまり、投資ファンド側からすると、株価が下がっても、損をするリスクは限定的な契約になっています。

投資ファンドが購入した株は最終的にどうなる?

投資ファンドが実際に購入した株は、最終的にどうなるのでしょうか。

大きくは、次の4つの方法で処分します。

- 市場での売却

- 立会外取引(ブロック取引)

- 自社株買い(企業側が再取得)

- 第三者への譲渡(資本提携先など)

つまり、「必ず市場に売る」とは限らず、株価に配慮した売却方法を選ぶ可能性もあるということです。

ただし、企業が自己株買いで“受け皿”になるケースはまだ少ないのが実情です。

利益余剰金が少なく自社株買いできない場合に使われることが多い取引なので、自社株買いで手仕舞いできる企業は少ないのが実態ですね。

個人投資家からみた自社株価予約取引のリスク2つ

1.投資ファンドが市場で株を売却することで株価が下落する恐れ

契約終了時、投資ファンドが株を市場で売却するケースにおいては、企業の株価が下落する恐れがあります。

これは、①「株が売却される」というアナウンス効果と、②実際に市場に株が放出されるという、ダブルの下落要因にもなりかねません。

「3135 マーケットエンタープライズ」が2025年2月14日に自社株価予約取引の期限前解約を発表したところ、1カ月で1,637円から1,406円まで株価が下がっています。

(※5月14日にも期限前解約を発表していますが、その後株価は上昇しています。)

また、現在は上場廃止となっている「2453 ジャパンベストレスキューシステム」は2022年6月13日に期限前解約を発表し、783円だった株価は1カ月で746円になっています。

下落要因は自社株価予約取引だけでなく、複合的な要素が絡みます。

「株価が下がる恐れもある」ことは認識しておいたほうがいいでしょう。

2.株価が下がった場合は更なる下落を招く恐れ

企業は四半期ごとに自社株価予約取引の差益、または差損を時価評価します。

契約した金額よりも株価が上がっていれば「営業外収益」、株価が下がっていれば「営業外費用」として反映します。

ここで問題となるのが、「営業外費用」で、経常利益を圧迫する要因になります。

そのため、

- 株価下落→経常利益減少→更なる株価下落→更なる経常利益減少

という悪循環に陥る可能性もゼロではありません。

よくある疑問(Q&A)

- 自社株価予約取引って、借金みたいなもの?

借金ではなく、株価変動に対して差額を清算する契約です。

将来の値動きに賭ける「デリバティブ契約」と呼ばれる金融手法です。

- 投資ファンドは信頼できる会社なの?

EVO FUNDは、複数の日本企業と取引実績のあるファンドで、信頼性はあります。

SBI証券も自社株価予約取引を行引き受ける、日本を代表する会社のひとつです。

- 投資ファンド側のヘッジポジションの構築とは何のこと?

投資ファンドが現物で株を調達することを指します。

“あとで差金を払うリスクに備えて、あらかじめ自分でも株を持っておく”ということです。

まとめ:自社株価予約取引は資金の少ない企業もできる株価対策

「自社株価予約取引」は、聞き慣れない言葉かもしれませんが、

- 実際の株のやり取りはない

- 株価の変動に応じた差額精算

- 企業にとっては資金負担少なく株価対策ができる

という特徴があります。

リネットジャパングループのような動かせる資金の少ない企業が、株価対策を行うためのひとつの手段でもあります。

一方で、個人投資家にとっては、投資ファンドの出口戦略や業績動向に注目する必要があります。

情報をしっかり理解したうえで、冷静な投資判断をしていきましょう。

※本記事は特定の投資助言を目的としたものではありません。

投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。